かつて日本列島は大陸の一部だった。

といってもだいぶ昔のことで2000万年前にさかのぼる。

恐竜は絶滅していたけれど、私たちホモ・サピエンスはまだいない。

日本列島は大陸の端っこが分かれて、回転しながら移動してきたという。

そんな驚くべき発見を手弁当で研究し始めたのが著者ふたりと仲間たち。

望む結果が出る保証はまったくない。でも始めてみたのだった。

著者プロフィール

能田 成(のうだ すすむ)

1941年生まれ。1972年京都大学大学院理学研究科博士課程単位取得退学。同年7月京都大学理学博士。京都産業大学講師、助教授をへて1981年教授。1979年、1984年アメリカ合州国カリフォルニア理工科大学客員研究員。1999年熊本大学理学部教授。2006年定年により退職。同年2009年まで、台湾国立成功大学研究教授。著書に『日本海はどう出来たか』(ナカニシヤ出版)、『デージーワールドと地球システム』(大阪公立大学共同出版会)など。

著者プロフィール

乙藤洋一郎(おとふじ よういちろう)

1950年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士課程修了、理学博士。1983年より神戸大学助手・助教授・教授を経て、現在名誉教授。2017年よりNPO法人地球年代学ネットワークの研究拠点「地球史研究所」所長。専門は古地磁気学で「大陸の衝突・分裂に伴う大陸の変形」の業績で日本地質学会賞などの受賞経験。

日本列島の成り立ち

第1話

日本海のナゾにたどり着く以前:

ノウダの場合

文と写真 能田 成・乙藤洋一郎

◎卒論で大発見!?

どこの大学でも理学部地質学科では4回生になると、卒業論文の作成のために教授からテーマを与えられて、それに沿った特定の野外地域が決定するのが通例であり、この地域のことをフィールドと称していた。私(ノウダ)の場合、そのフィールドは和歌山県の有田川上流の中生代の地層であった。なぜその地域を教授が選んだのかわからぬ。その地域の地層の検討が日本の地質学にどんな意味合いがあるのか、少々文献を漁ったがさっぱりわからなかった。

意味も意義もわからぬままにフィールドとやらへ出かけるのも馬鹿々々しい気がしたが、親切な先輩がこのフィールドへの案内役を買って出てくれた。その先輩に連れられて数日間、その地域を歩き廻った。その結果、「お前の山歩きは一人前だ」という評価を得た。当たり前だ。学生時代の大半を山で過ごして、勉強などほとんどしてこなかった奴が山歩きが下手くそでは、立つ瀬がないではないか。もっとも、地質学の世界で「山歩き」が達者なのは地層の観察が優れているという意味なのだが、その点では立派な劣等生であった。第一、岩石の名前が分からないし、地層の観察となると、出鱈目そのものであった。それでも先輩の覚えが良かったのは、宿へ帰ってからの酒の飲み方が群を抜いていたからに他ならなかっただけのことだ。

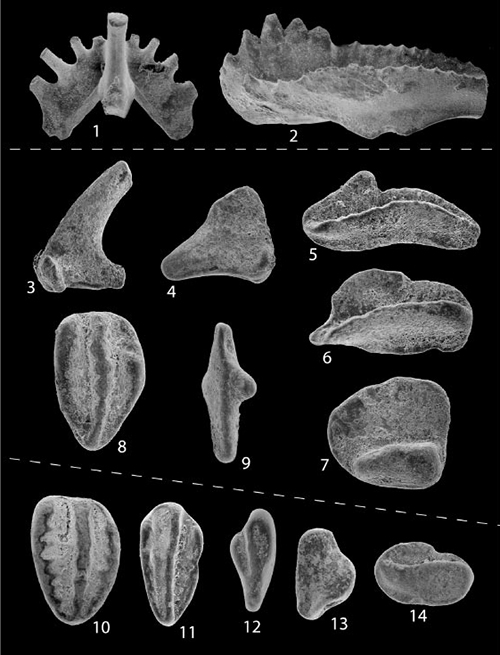

その有田川のフィールドへS君という変な協力者が現れた。S君は探検部、私は山岳部で妙に気が合ったのだが、何故、私のフィールドへ付いてきたのかは謎である。ところがその謎のコンビが変な発見をした。私が地質図の作成を試みていたところは中生代のジュラ紀の地層で、そこからある化石を見つけた。その名前はすっかり忘れてしまったが、ジュラ紀という地質時代を決める重要な化石であったはずだ。ところがそのすぐ近くにあった石灰岩からS君はコノドントという奇妙な化石を見つけた(図1-1)。これは鮫の歯のような形をした化石で、当時はジュラ紀の一つ前の三畳紀に絶滅していたと思われていたのだから、これは大発見である。山登りと僻地へ行くことしか能のないサボリ学生の発見物語だ。S君と二人で下手くそな英語をひねくって、論文に仕上げて大学の紀要に投稿した。

壮大な空振り論文とともに大学院へ進学した私は地層や化石と縁を切り、放射年代測定へと研究分野を鞍替えした。山は登ったり、遊んだりするところで、研究の場としてはどうかなどと考えたのか、あるいは化石の判定に自信がもてなかったのか、その当時どう考えたのは忘れてしまった。なんとなく年代測定の方が大きな展望がありそうだと勘違いをしたか、妄想したにすぎない。

◎年代測定黎明期

勘違いと妄想の果てにたどり着いた大学院ではあったが、現実は厳しかった。研究室の分析機は安物で、下手くそなハンダ付けと鉱物分離に明け暮れたのだ。ハンダ付けは何となく理系の研究室につきもののようなものだが、後者はまるで三流山師の成れの果てのようであった。

試料岩石を砕いて粗い粉にする、これを水の中で揺さぶってジルコンなどの重い鉱物を分離するのだ。間違っても砂金などが転がり出ることはなかった。情けないことに手持ちの装置ではジルコンを分析する能力がないため、もっと軽い黒ウンモの分離が主な仕事であった。

それでもこのウンモ類の分離・精製に関しては世界中の同業者と争ってもメダリストになるくらいの自信はあった。怪しからぬことにその後、分析装置の開発が進んで鉱物を分離せずに分析が可能になると、先を見通す能力のないメダリスト候補は失業の憂き目にあわざるを得ないのであった。

失業メダリストがウンモを分析して捻りだした研究は「日本で最も古いと目される岩石のルビジウム—ストロンチウム放射年代測定」という尤もらしいタイトルであった。地質学的に古いと思われた日本列島の岩石の放射年代は古くないという、人を馬鹿にしたみたいな結論の論文ではあったが、とりあえずそれらしいジャーナルに掲載された。

その後、私は研究の世界からはほとんど消滅したと思われていた。それも当然のことで、冬が近ずくとキャンパスの芝生で山スキーの調整に余念のない姿などから、研究に熱中する若手科学者などと誰が思うものか。こういう学位を取得すると同時に研究の最前線から離脱するものを称してドクターストップなどと揶揄したものだが、それはまさに自分自身のことであった。

ところがそんな奴が学位取得後のある日突然カリフォルニア理工科大学(カルテク)のワッサーバーグ研究室に現れて、ストロンチウムにくわえてネオジム同位体測定を始めたのである。

これが「俺たちの日本海作戦」を画策するきっかけになろうとは神のみぞ知る、いや神もきっと気がつかなかったに違いない。カミはさておき、「俺たちの日本海作戦」は「天気晴朗なれど波高かるべし」であったのか、その戦果は如何に?

ところがこの作戦の司令官であるはずの御当人は、日本海の形成という研究テーマが日本の地質学の最大のテーマの一つであるなどということにまったく無頓着であったのだから、無謀なのか、豪快なのか、あるいは単に能天気であったのか。

◎カルテクでの研究

そのカルテクでの研究は40年もの大昔、1979年のことであった。地質学・惑星科学部門のワッサバーグ教授の研究室で、日本のいくつかの火山から採集した岩石からストロンチウム (Sr) とネオジム (Nd) を分離し、当時世界でも最高の精度を誇っていた質量分析計で同位体分析を行ったのである。SrやNdのような元素の同位体は地球の進化とともに僅かではあるが変化している(これについてあとで詳しく説明する)。

当時SrとNdの同位体分析から地球の構造を論じたり、島弧などの地質学的特徴を解明しようとする研究手法はようやく始まったばかりであった。しばしば典型的な島弧(とうこ)といわれる日本列島を代表する火山岩のSrとNd同位体を測って、そのデータを並べただけでもパイオニアワークであり得るという幸運な時代であった。そしてその結果を1981年に専門誌に発表することができた。

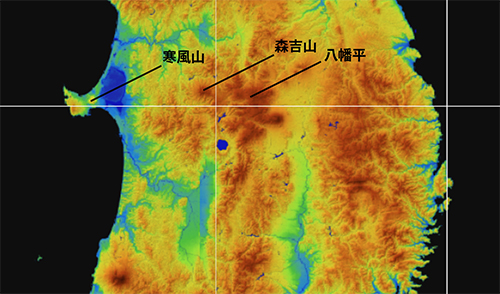

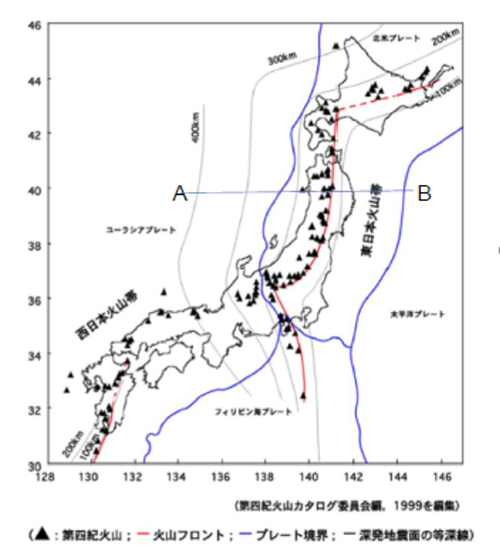

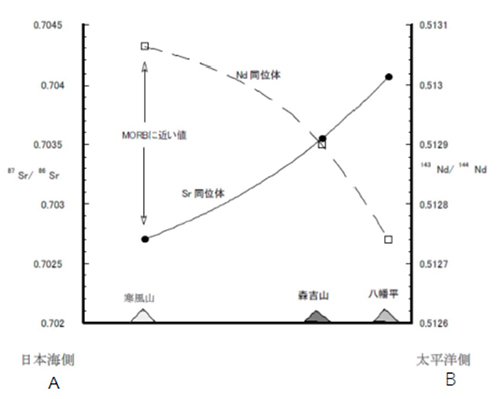

その専門誌にはささやかな発見を報告した。それは東北日本を横断する線上(およそ北緯40度)に並ぶ火山:八幡平、森吉山、寒風(かんぷう)山で(図1-2)、太平洋側から日本海側にかけて規則的にSrとNdの同位体が変化していたのである(図1-3)。そして秋田県、男鹿(おが)半島の寒風(かんぷう)山の安山岩の同位体組成は、太平洋や大西洋の深海底の玄武岩(Mid-oceanic Ridge Basalt:MORB)に等しいという結果が得られた。この事実は日本海の成因あるいは日本列島の形成を探求するうえでとても重要であると思われた。その論文でも一応はそうしたことを論じたが、何分にも議論を展開するに足るデータがそれ以外には何もなかったのである。そこでこの一点についてもう少し考えてみた。

◎東北日本は回転したのか?

その当時、東北日本の太平洋側青森から南へおよそ500Kmにわたって分布する火山(これを火山フロントと呼ぶ)のSr同位体は大きくは変化しないことが判っていた。いっぽう日本海側の火山については多くのデータがないので、北緯40度ラインの変化が平面的・地理的にどの範囲にまで拡張できるのか分からなかった。そもそも北緯40度ラインの変化は火山マグマの化学組成を支配する地殻・マントルの構造に依るものであるなら、そのような構造はいつ頃から続いているのか。

特に東北日本の日本海側の火山(寒風山)で中央海嶺玄武岩と同じSr、Nd同位体組成をもつ岩石が発見されたということは、日本海側上部マントルは大海洋の中央海嶺を作った上部マントルと同じだというのか。だとするなら、日本海が生まれるよりも遥か以前から、その付近の上部マントルは海洋底にあるものと同じであったのか。

プレートテクトニクスでは、深海底の玄武岩は中央海嶺で生まれたもので、上部マントルが熔けてできたマグマによるものとされている。その当時、上部マントルや地球の層構造がどのようにしてできたかについての理解は、同位体地質学の発達によって発展途上の段階にあった。

特に大陸地殻の関与がない中央海嶺火山とハワイのような海洋島火山とは異なったSr、Nd同位体組成を示すことが明らかになり、組成の異なる2層のマントルの存在が考えられるようになった。

同様に大陸地殻とは無縁のマリアナ島弧の火山の同位体組成が中央海嶺型であったことから、大陸縁辺部に生まれた日本島弧の火山への関心が高まっていた時代でもあった。

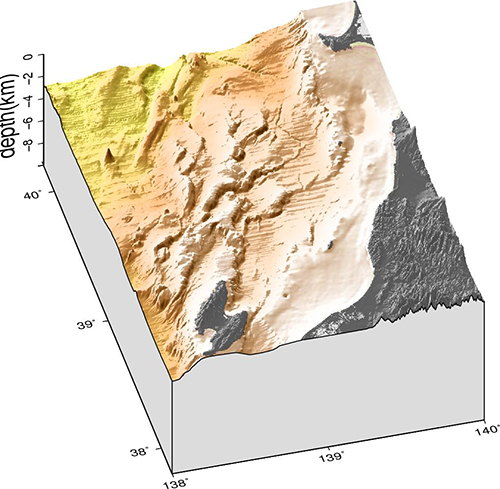

海洋底と同じ同位体組成をもつ安山岩が日本海のすぐ近くの寒風山で見つかるということは、必然的にこの山の直下への興味、すなわち地殻・マントルの性質にたいする興味だけでなく、地理的な拡がり、分布域についても考えざるを得ない(図1-4)。

一般的に島弧も進化するといわれるのが正しければ、同位体も変化するに違いない。それが進化の指標になるか、たんなる変化に過ぎないとしても。そもそも東北日本は典型的島弧などといわれているけれど、典型たる所以は何なのか。同位体については良くわかっていないのに、典型的と自称するのはいささか不遜ではないか。どうも大きな獲物の尻尾を掴んだという実感は、むしろ論文を書き終えてから後になって、ますます大きく膨らんでいった。

こういう感じは私が研究を始めて以来のことであった。大げさに聞こえるかもしれないけれど、研究者としての自分の一生のなかで、今もっとも大切な岐路に立っているのだ。この「感じ」を自分で納得がいくまで徹底的に追求せずに放棄したら、悔いが残るにちがいない。なんとかせねばという思いが日に日に募っていくのだが、次の一歩はどこから手をつけたらよいのだろう。

とここまで考えた頃、川井直人らの古地磁気学研究から主張されてきた日本列島の折れ曲がりについて、本連載のもう一人の筆者である乙藤洋一郎(オトフジ)と松田高明によって新知見がもたらされた。日本列島の折れ曲がりではなく、西南日本が時計回り回転した。それは従来いわれてきたよりもずっと最近の出来事で、1500万年前頃であることが明らかになったのだ。これは衝撃であった。その衝撃は東北日本のことを、より真剣に考えさせた。

東北日本も回転したのか。それは西南日本とは逆の反時計まわりなのか、その時期はいつなのか。回転運動と日本海とはどのような関係にあるのか。それらの疑問と私が抱いた同位体に関する疑問とのあいだにはどのような接点があるのか。

私が日本海のことを本気になって考え始めた動機はここにある。

つづく