3.11の巨大地震に遭遇した地球科学者たちは、

直後から、超巨大地震発生の謎に迫るために始動していた。

"JAPAN TRENCH FAST DRILLING PROJECT"

JFAST(ジェイファースト)と呼ばれる深海底探査航海は、

あらゆることが想定外。まじヤバい!

著者プロフィール

マスターNobu(江口暢久)

京都生まれ。琉球大学理学部海洋学科卒業。東京大学大学院理学系研究科修了。東京大学海洋研究所では、有孔虫の研究で博士(理学)取得。その後、高知大学などを経て、サイエンスコーディネーターとして統合国際深海掘削計画(IODP)にかかわる。現在は、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の地球深部探査センター(CDEX)でサイエンスオペレーションマネージャーとして勤務。仕事柄、世界を飛び回る日々。趣味は、料理と読書と銀塩写真の撮影とカメラの収集。

JFAST航海記

第4話

地球の掘り方

文 マスターNobu

写真 JAMSTEC/IODP提供

/exp343-011s.gif)

◎前回までのあらすじ

2011年3月11日の震災で大津波に遭遇した、地球深部探査船「ちきゅう」は、傷ついた船体のまま、前人未到の“緊急掘削航海”に出ることになった。 8月1日に「JFAST航海」と正式に名付けられた掘削プロジェクトは、あらゆる面で実現困難な要素が多すぎた。しかし、すべて乗り越えなければ巨大地震発生の謎に迫ることができない。プロジェクトを統括するJAMSTEC地球深部探査センター(CDEX)は、航海の成功の鍵を握る二人の共同首席研究者を決定後、ギリギリの技術的検討を始めていた。

◎シンプル・イズ・ベスト

巨大地震の震源を掘削する「JFAST航海」のミッションは3つある。まず、巨大地震で動いた断層を見つける。次に、海底下で見つけた断層を含む堆積層を掘り抜き、断層面を含む地層そのものを採取する。そしてさらに(これが極めて難しいのだが)、海底下を掘削してできた孔(あな)の中に温度計測装置を設置して、巨大地震で動いた断層に残された摩擦熱を測定する。

【JFAST航海のミッション】

1. 巨大地震の断層を見つける。

↓

2. 見つけた断層を含む堆積層を採取する。

↓

3. 断層に残された摩擦熱を測るために、

海底下の掘削孔に温度計測装置を設置する。

断層を見つけ、その堆積層を採取するのは時間が経ってからでも可能だが、地層内に残っていると考えられる、断層のずれによって生じた摩擦熱の測定はそうはいかない。時間が経つにつれて冷めてしまうと測定不能になってしまうからだ。つまるところ、計画当初から最大の懸案事項は、温度計測装置の設置だった。

JFAST航海のプロジェクト・マネージメント・チーム (PMT)内の議論の中で、CDEXと研究者チームが合意した基本戦略は次のようなものであった。

---------------

海底に孔を2つ掘る。1つは断層を見つけるため、もう1つは断層を採取するため。万が一に備えて、2種類の温度計測装置をそれぞれの孔に設置する。 掘削航海に要する日数は、1つ目の孔の掘削作業に22日間、同様に2つ目の孔に28日間、移動などを含めて54日間とする。

---------------

とてもシンプルである。

◎2つの孔を掘る

前回お話しした緊急掘削の手順をもう一度おさらいしてから、JFAST航海で掘削する2つの孔の掘り方から、その役割までを詳しく見ていこう。

【緊急掘削の手順】

深海7,000mの海底下に1,000mの孔を掘る。

↓

ドリルパイプを一旦船上に回収する。

↓

ドリルパイプの先に観測機器をつける。

↓

海底に向けてドリルパイプを再び降ろし、

掘った孔に観測機器を再挿入する。

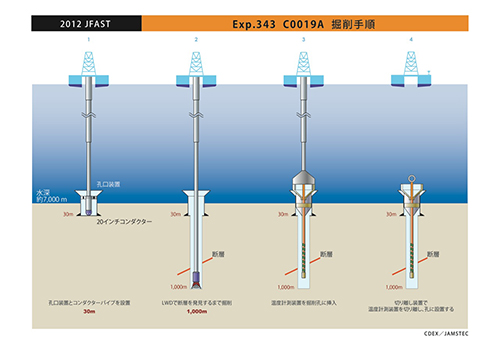

断層を見つけるために掘るのが、ホールAと名付けられた1つ目の孔だ(図1)。

実際の孔の掘り方は、少々ややこしい。 まず、前回詳しく書いたドリルパイプを用意する。ドリルパイプは4本ずつつながれて約40mを1スタンドとして使用する。ドリルパイプの先端には、直径約75 cmの孔口装置(図1-1)を付けた、長さ30 m・直径50cmのコンダクターパイプ(図2)が接続され、7,000mの深海底まで降下することになる。

ドリルパイプだけでは掘れないのかと思う人もいるだろう。鉄製のコンダクターパイプは、海底下の孔(あな)の壁が崩れないように押さえる役割を果たす。

ドリルパイプが海底に近づいたら、コンダクターパイプをやわらかい泥からなる深海底の堆積物に、ぐぐっと30m押し込む(専門用語で「ジェッティング」という)。無事に長さ30mのコンダクターパイプをすべて海底下に押し込めたら、コンダクターパイプの上にある孔口装置がちょうど海底面に設置されることになる寸法だ(図1-2)。

孔口装置は、後述する切り離し装置を介してドリルパイプに繋がっているので、その切り離し装置を作動して、いったんドリルパイプを船上まで引き上げる)。何だかものすごく面倒な作業をしていると思うだろうが、無駄な作業は何一つないことは追々分かっていただけると思う。

船上に回収したドリルパイプは、その先端にLWD (エル・ダブリュ・ディー、logging while drilling、掘削同時検層)という名の観測機器を装着したのち、ふたたび海底まで降ろす。さきほど海底に設置した孔口装置へ再挿入するのだ。

ここから、ようやくぐりぐりと海底を掘削し始めると、ドリルパイプの先端に装着したLWDが、地層の物性データをリアルタイムで船上に届けてくれる。そのデータを船上でチェックしながら掘り進めるのだ。

今回の航海は、プレート境界断層に達するまで掘り進める計画なので、地層の物性データから断層を確認したら、ドリルパイプをふたたび船上に引き上げる。

こんどは1つ目の温度計測装置をドリルパイプの先に取り付け、みたび海底に降ろす。そして、すでに掘ってある直径約21cmの掘削孔の中へ温度計測装置を挿入するのだ(図1-3)。

温度計測装置を設置する深さは、LWDで得られたデータをもとに、断層のある深度に合わせる。これで作業は終了となる(図1-4)。

「ちきゅう」の掘削作業は、パイプを上げたり、下げたりが多くて一見ややこしい。 だからこそ、計画そのものはシンプルに、目的を明確にすることが求められるのだ。

ここまでの作業、つまりホールAを掘って、断層まで掘り進み、温度計を設置するまでに要する日数が22日間であろうと見積もられたのだった。

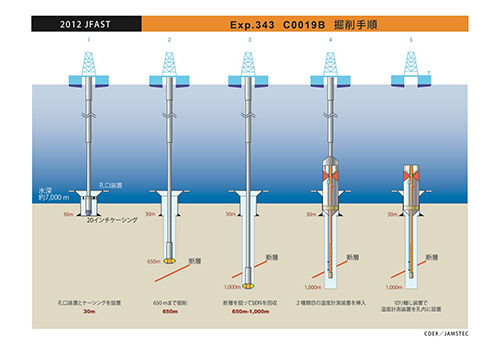

2つ目の孔(ホールB)では、断層の地層試料の採取を目指す(図2)。

孔口装置とコンダクターパイプの設置までは、ホールAと同様(図3-1)。このあと、ドリルパイプの先端に、海底の岩石を採る装置「ロータリーコアリングシステム」を接続したドリルパイプを再挿入し、断層の手前までぐりぐり掘削する(図3-2)。断層の手前からは、単に海底を掘るだけではなく、研究用の地層試料を採りはじめ、ターゲットの断層を回収する(図3-3)。地層試料を回収したら、ドリルパイプを引き上げて、2つ目の温度計測装置をホールBに挿入する(図3-4)。

ホールBの掘削から温度計設置までに要する日数は28日と見積もられた。断層を含む地層を回収する作業に時間がかかるので、ホールBよりも約1週間長くなっている。

2つの孔を掘る今回の計画は、とにかくシンプルなことこのうえない。両方の孔を掘ると予定では50日間。うまくいけば「ちきゅう」は悠々と港に帰り、温度計測装置が断層に残っている摩擦熱を測ってくれているあいだは待っていればよい。

◎「難しさ」はどこに?

JFAST航海の掘削は、何がどのようにチャレンジングなのか。この時点で、JAMSTEC地球深部探査センター(CDEX)が超えなくてはいけないハードルは何か。多くの方には、ふだん馴染みのない海の世界のことなので、例え話をしてみよう。まずは、水深7,000 mの海底下を掘るという難行について。

水平方向に7,000 m 、あるいは7 kmと聞くと、おおよそどこまでか想像できる人は多いだろう。大人の歩く速度は時速4〜5 kmなので、7,000 mを歩くと1時間半ぐらい。散歩にちょうどいい距離だ。

では、垂直方向の7,000 m を想像してみてほしい。すぐ思い浮かぶのは山の高さだろう。富士山の高さは約3,776mなので、その約2倍に当たる。そう考えると、水深7,000mの深海底にドリルパイプを下し、そこからさらに1,000mの孔(あな)を掘るのは、ちょっと大変かも、と思ってくれるだろうか。

「ちきゅう」のカタログには、パイプ長10,000 m、つまり10kmの掘削が行える、と書いてある。すべてのドリルパイプが新品で、船上に“特殊な掘削機器”が装備され、波は穏やか、潮の流れはないという、超理想的な環境ならば可能なのだろう。

「ちきゅう」の掘削機器やドリルパイプの設計・開発を担当する技術研究者の井上朝哉(CDEX 技術開発グループ、当時)は、JFAST航海の計画を聞いたときにまず「今の船上設備や手持ちのドリルパイプでは無理」だと思ったという。それでも、「航海までの半年のあいだに、厳密な技術検討をして、新たなパイプの設計から発注、そして製造までできるなら可能性はゼロではない。非常に厳しい掘削作業になるが…」と思ったとも語っている。

今回の全長8,000mになるドリルパイプを使って掘削を行うためにクリアすべき問題は2つある。1つは「ドリルパイプを船から吊り下げられること」であり、もう1つは「ドリルパイプが切れないこと」である。

もう少し詳しく説明しよう。 1つ目の「船から吊り下げられること」とはどういうことか。鋼製のドリルパイプを単純に繋いでいくと、だいたい6,000〜7,000mで自分の重さに耐えられなくなって破断してしまう。これに海上に浮かんでいる「ちきゅう」の動きを加味すると、もっと短い長さで破断してしまうことがわかっている。

そこで、まず技術研究者の井上が取りかかったのは、船の揺れによって、どのような力がドリルパイプに加わるのかという計算であった。その名も「船の運動の短期予測に基づく線状構造部の変動軸応力解析」である。この解析結果を元にすれば、どんな種類のパイプを組み合わせて繋ぐと目指す深度に到達できるのかが判明するはずだ。

井上による、「ちきゅう」所有の数種類のパイプを使ったシミュレーションの結果、海底により近い先端のほうは軽めのパイプ、船上に近い上のほうには肉厚の強いパイプが最適ということがわかった。上の強いパイプがその下につながるパイプを支えるような設計ならば、7,000mのパイプをつないでも破断しないことがわかったのだ。

だが、7,000mの海底に到達してから、その海底下の地層を最大1,000m掘らなくてはいけない。井上の計算によって明らかになったのは、「ちきゅう」にある手持ちのドリルパイプだけでは実現不可能ということだった。通常は1年はかかる新しいドリルパイプの設計、発注、制作を、半年間でできるのだろうか?

2つ目の「切れないこと」とはどういうことか。 針金をくねくね曲げて切ったことはあるだろう。船からぶら下げているドリルパイプでも同じことが起こる。ドリルパイプを「ちきゅう」の船上から吊り下げることができても、掘削作業中に繰り返し曲げられたドリルパイプは、いずれ針金のように破断してしまう。

今回の条件で掘削した際に生じるドリルパイプの疲労蓄積を評価した前例はない。時間は限られている、果たして技術研究者の誇りをかけた井上の挑戦は実現するのだろうか。

◎切り離し装置が使えない

海底に孔口装置を設置したり、温度計を設置する作業も、すべてドリルパイプを使う。ドリルパイプの先端に機器を装着して海底に設置するプロセスについては既に書いた。通常は、ドリルパイプを回転させて、先端に装着した装置を切り離すシステムを使う。

しかし、今回この方法は使えない。なぜなら、切り離し装置が水深7,000mの深海では作動しないからだ。しかし、孔口装置を設置、温度計の設置にも、切り離し装置はなくてはならないものである。どうやれば、7,000mの深海できちんと「切り離し」ができるのだろうか?

難題解決には、CDEX掘削管理グループ(当時)の猿橋具和のチームが取り組んだ。「世界中で誰もやっていないことを自分たちで実現するのだ、というのがモチベーションの源だった」という。ここでも、時間が1つの大きな障害であった。

◎2種類の温度計

ドリルパイプ、切り離し装置ときて、いよいよ温度計測装置である。JFAST航海のキモであるこの装置の設計・制作は、許正憲と難波康広(CDEX 技術開発グループ、当時)のチームが担当した。タッグを組む研究者サイドは、当時テキサス大学オースティン校のポスドク研究者であったパトリック・フルトンと、京都大学防災研究所の加納靖之である。フルトンは、岩石の物性と孔内計測の専門家であり、加納は地震にまつわる地下水の挙動や地震断層の精密温度計測の専門家である。

くどくなるが、JFAST航海のメインテーマは地震で動いた断層の摩擦熱を測ることだ。たとえ、掘削が成功しても、温度計測装置を設置して断層に残っている摩擦熱が計れなければ意味がない。しかし、水深7,000 mの深海で、その下の地層の中の温度を測ったことはこれまでにないし、そもそも考えもしなかったに違いない。しかも、1000分の1℃という精度で温度の変化をとらえなくてはいけないのだ。

さらに、「ちきゅう」で設置ができただけではダメで、観測期間後は遠隔操作無人探査機「かいこう」で回収可能な装置でなければならない。観測期間中に余震があっても観測機器は壊れずにデータを回収できなければならい。さまざまなリスクを考慮して、もっとも信頼性のある装置をつくるにはどうしたらよいのか? 開発プロジェクトは始まった。

基本戦略では、掘削孔は2つ、装置設置のチャンスも2回ある。そこで、許・難波チームは、異なった装置を設置するほうが成功する確率が高いと考えた。許と難波にはこれまでにさまざま孔内に設置するセンサーの設計・開発をおこなってきたが、これほど短期間に2つの温度計測装置を同時に設計・制作した経験はなかった。

1つ目の温度計測装置は、メモリとバッテリーを内蔵している小さな温度計を55個用意してロープに数珠つなぎにしたもの。これを細いパイプの中に吊るして孔の中に挿入するというもの。この場合、温度計がついたロープをパイプから抜き出して回収したあとで温度計のデータを読み取ることになる。

2つ目の温度計測装置は、細いパイプの内側に温度センサーを、外側に圧力センサーに繋がるポートをつけて孔の中へ挿入する。1つ目との大きな違いは、上部にバッテリーやそれぞれのセンサーに繋がっている記録装置、音響データ伝送装置を装着させること。あとで記録装置か音響で一部のデータを回収することができる。

この場合、温度計そのものはずっと海底下に残せるので、記録装置やバッテリーを交換すれば継続した温度・圧力観測が可能だ。専門家集団が知恵を絞ればこのようにシステムを作れるのだが、いかんせん制作期間が短い。出航までに間に合うのだろうか。

つづく

【バックナンバー】

第1話 そのとき、ちきゅうは

第2話 チャレンジのはじまり

第3話 はじめの一歩